布拉格中欧国际艺术双年展中欧艺术考察团—走进山西,对话丁村

5月29日至6月2日,由布拉格中欧国际艺术双年展组委会组织中欧艺术考察团走进山西襄汾、临汾、平遥等地,对传统文化、历史、古建筑、日常艺术及非物质文化遗产进行深入的探访。中欧艺术考察团由来自德国、瑞士、美国、斯洛伐克等国家的文化学者、艺术家、策展人以及北京、山西等地的学者、艺术家组成。并于5月29日下午在山西襄汾县丁村古建筑8号院内成功举行“中欧艺术家对话--走进丁村•日常艺术与多元文化”交流会议。双年展将丁村作为“日常艺术史”的研究个案,旨在让世界了解一个日常意义的中国艺术,了解一个“日常”跨文化的不同地缘性环境下艺术家的生存探索状态。由此关注在全球化趋势下的世界不同地缘文明环境下艺术的日常生存现状以及日常现代性的多重现实与多元可能。

部分参会艺术家在丁村牌楼下合影

艺术的源起即深刻的关联着人类的生存,也关联着地缘性自然生态与更宽阔的生物生命世界。回到日常性去审视艺术,发现了一个更具社会学意义的艺术史形态,不仅仅是专业艺术家多元化的实践,还有那些习以为常、代代相传的活态民间艺术和工匠传统,以及村庄里的生活艺术实践与生产。日常生活中的“现代性”激发产生出更具当下性的文化张力与艺术变迁。

考察团观看山西省级非物质文化遗产赵雄花腔鼓(傩戏)展演

考察团观看国家级非物质文化遗产天塔狮舞展演

考察团观看国家级非物质文化遗产跑鼓车展演

襄汾县县长乔飞鸿为首次来到丁村的欧洲艺术家们亲自演示传统击鼓

考察团成员深入体验襄汾非物质文化遗产文化

考察团与部分参加展演的演员们合影

考察走访中,旧石器时代丁村人考古遗址文物与保存完整的20多座明清古建筑震撼了中欧艺术家们。襄汾非物质文化遗产赵雄花腔鼓(傩戏)、天塔狮舞、跑鼓车、丁村土布制作、太平年画、剪纸、面塑、砖雕、绣球等这些来自于日常生活的民间艺术让中外艺术家赞叹不已,从亲历的感受中重新思考日常艺术的现状与多元文化下的当代艺术生存与发展。

双年展策展人李海旺先生(左一)、Dr.Huang Mei女士(左三)、乔晓光先生(右四)以及襄汾县副县长李明星(右三)、 双年展组委会特别邀请欧洲艺术家走进丁村一位普通村民丁奇峰生活了六代人的家中,坐在炕头上体验真实的丁村日常生活,并由此展开对“日常艺术”的讨论。双年展创始人、组委会主席、艺术家李海旺先生说:“邀请国外艺术家坐在炕头上对话一直是双年展三位策展人的心愿,襄汾是我的家乡,就是这汾河水养育了我,我十分感谢县里领导对活动的支持,中欧艺术家在丁村对话,正是地缘文化对艺术家影响的实践展现。”策展人乔晓光先生介绍说:“在中国最普通村庄的炕头上,为双年展所提出的日常艺术带来了特别的意义与启发。村庄艺术史作为一个中欧对话的课题,邀请欧洲艺术家和学者考察丁村,这不仅是互动对话,而是把丁村作为“日常艺术”的研究个案共同探讨这个话题。村庄作为世界不同地区普遍存在的农耕时代的生活遗产,今天依旧在讲述着千差万别、丰富多彩的人性故事。我们在双年展中推出“村庄艺术史”,寄希望让艺术回到日常生活,回到普通人的生存情感中。”

丁村古建筑8号院中“中欧艺术家对话--走进丁村•日常艺术与多元文化”会议现场

参观活动结束后,在丁村古建筑8号院里,中欧艺术家和学者开展对“日常艺术与多元文化”为主题的交流与对话。由双年展“村庄艺术史”版块策展人乔晓光主持,展开在全球化背景下不同文化对日常艺术与地缘文明的探讨。

襄汾副县长李明星首先代表襄汾县政府致辞,“欢迎大家走进丁村,向大家介绍这个国家级古传统村落、文化名村,因丁村遗址和丁村民居两处国家级重点文物保护单位为大家研究村庄的艺术史提供了丰富的资料,也为唤醒民族的集体记忆和研究日常生活、造物、生存史都具有重要的现实意义。中欧艺术家的对话是学术界的盛事,也是襄汾的幸事,这次对话会的成功举办必将极大提升丁村的社会知名度和影响力,吸引更多有识之士投身到丁村的保护、研究、开发、利用,让丁村这个中华的瑰宝能够走出国门,享誉世界,最后预祝这次对话会圆满成功。”

布拉格中欧国际艺术双年展 “地缘与文化记忆”版块策展人Dr.Huang Mei 说:“中国已有不少古村落,三年前我来到丁村,感受非常不同,一方面这里保留着原汁原味,没有过度开发,另一方面又有愿望展现给全世界。此次丁村要代表中国参加布拉格中欧国际艺术双年展,走向布拉格,走向全世界,我作为策展人内心非常高兴,外国艺术家用自己的镜头拍摄丁村,用画笔画下丁村,而丁村的百姓也因为客人的到来喜气洋洋,希望这种交流形式可以继续下去,这种和谐的国际气氛给丁村带来一种与以往不同的面貌,或许可以成为未来的活力所在。”

德国罗斯托克艺术馆馆长 策展人、艺评家、作家乌尔里奇·普塔克:“今天来到这样有几十万年考古挖掘遗址和几百年建筑的古村落,我感到万分激动,这样的活动有助于互相理解,也有助于带来和平,希望会持续发展下去,今后也会有更多的国家和地区知道和了解丁村。”

德国艺术家塔西娅·凯特曼赠送给丁村和李海旺先生一份礼物,是她在中国拍摄的以山水与佛像为主题的摄影作品

丁村是古老的,也有可能焕发出新的生机。德国艺术家塔西娅·凯特曼送给丁村和李海旺先生的作品特别能展现当代艺术家如何看待传统的东西,无论佛还是山水都增添了现代的色彩,希望丁村未来也如此。

美术批评家陈默:“首次来丁村感到其价值不亚于平遥,短期内虽然没有引起很高的知名度,但是金子总会发光。二战时期布拉格曾在市长的奋力保护下城市受到的损毁很少,战后在民间资本的注入下又焕发了新的生机,这对世界都作出了重要的贡献,而今很多人比起巴黎更愿意到布拉格去就是这个原因。而在文物保护方面,最好的保护和开发方式就是维持现状,这一点欧洲做的很好,中国则有很多不足之处,我建议丁村要吸取教训,在修复时保持建筑原有的材质和样貌,修旧如旧。丁村文化和双年展的融合,可以邀请更多专家学者,共同探讨如何把欧洲、丁村、当代的文化结合得更有看点。”

德国设计师迈克尔·弗鲁克:“今天早上穿过每一条街道,不断地感受到当地人民投入了多少热情和精力来保护古老的文明,也感受到有无数的宝藏待人们去挖掘,尤为惊喜的是至今依然有人居住在此,对欧洲人来说,这里简直就像一颗明珠。我曾经到访过很多国家,布拉格中欧双年展这样将传统与现代文明交相辉映的展览一定会在欧洲的多元视角下获得巨大成功。”

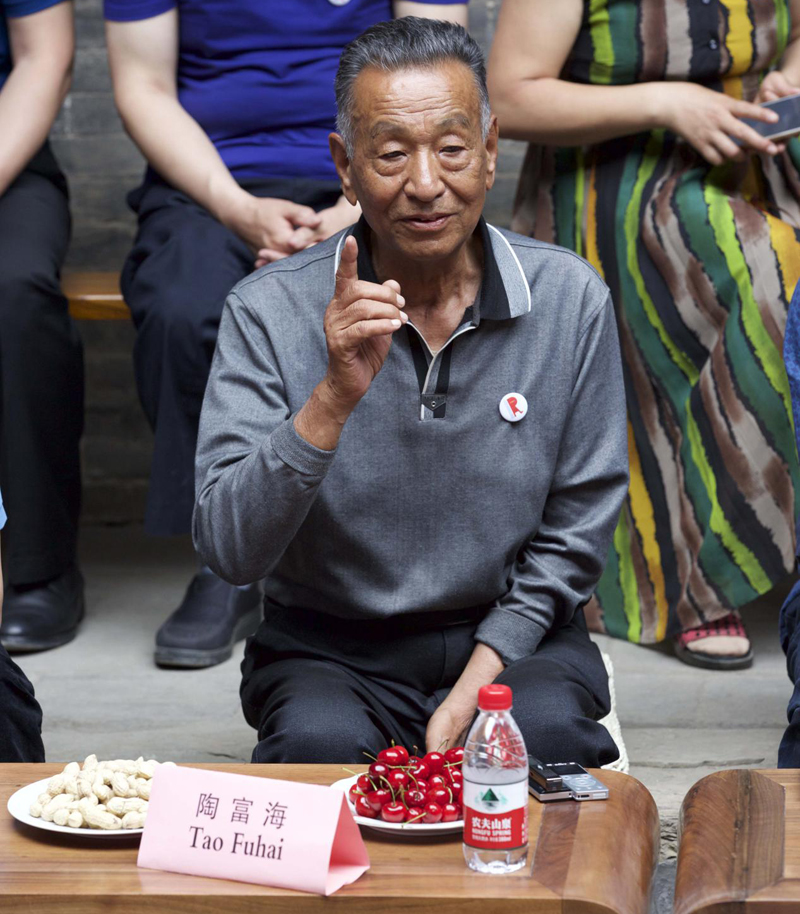

原丁村民俗博物馆馆长、民俗专家陶富海:“丁村是一个具有十万年人类居住历史的汾河河湾村庄,五百年前,明代初期,丁家人在河滩开荒种地建设房屋,创造了我们现在所看到的这样一个古村落,几千年来人们在此生活生产繁衍后代创造艺术,丁村人有自己的生活艺术,正是他们留下了我们今天所能看到的实物例证,使上个世纪60年代丁村就被设为山西省级文物保护单位。我从1969年开始做丁村的遗址保护,曾经抢救过几座明代万历年间的建筑,70年代国家成立了一个丁村工作站专门负责对这个地区的文物保护,我今年83岁,从40岁开始,后半生就一直在这个地方,对丁村的感情最最深厚,我爱丁村的一草一木,我们保护丁村严格遵守国家相关的文物法规,保持修旧如旧,人类祖先创造的这些艺术不能从我们手中改变面貌,一定要留一份真实的传统文化给子孙。丁村之所以没有那么大的知名度,就是因为我们坚守对丁村保护的原则为大前提,任何与此想法相悖的开发商都不受欢迎,开发也就因此放缓。此前曾有来自世界五大洲的朋友前来丁村考察,我们这些文物保护工作者愿意把这份宝贵的财产奉献给世界,这次中欧双年展是个非常好的契机,我们将继续将丁村保护下去,留给世界这份文化遗产。

瑞士装置艺术家奥尔加·齐梅洛娃:“这里的建筑与天地人之间有非常完美的关系,大结构与我曾去过的阿拉伯地区建筑有异曲同工之妙,而细节上的装饰花纹又与希腊相似,这种共同之处指向人类永恒的状态,因此我会在参观时忍不住画起来。让我感到特别着迷的是这次实际看到了曾在文学上读到的易经图案,真切感受到它与天地灵魂的关系。而村子的护栏让我感到一种韵律和动感,这与蒙德里安当代抽象几何也有相同之处,这些美让我产生了联想,当代艺术家也会从这样的古老村庄中受到启发。除了房屋和小物件,这里的人们面容上的安宁纯净也会让我们受到启发。此外我还观察到这里孩子脸上那些好奇的眼光,特别可爱。”

广州美术学院教授、著名艺术评论家谭天:“丁村之所以作为山西的一个普通村庄会受到全世界和举国瞩目,其内在原因有三。丁村的人民未被文化旅游商业大潮所污染,他们体现出的质朴和对乡土的热爱在今天已经少见了;第二,村落文化与陶富海老师为代表的国家文物工作者和真心爱护丁村文化的工作人员辛勤努力分不开,第三,推动丁村走向欧洲的李海旺先生作为出生于此地的人,其热爱家乡的热情感染了所有人。对故乡的热爱是人类文化交流的重要基础之一,不久的将来,我们可以看到欧洲的人民对自己的家乡的热爱,在这一点上我们是相通的,‘日常艺术与多元文化’的主题,也就是建立在这个基础上。”

斯洛伐克艺术家、画廊总监、策展人哈罗·瓦尔加说:“这些古建筑非常吸引我,在这样的院子于我们是一种独特的体验。在我的策展经验中,这种展示也能让我们重返历史,重返经验。二战时期有人拥有一个图书馆,因为害怕遭到战争破坏,他要把图书馆搬迁到几公里之外。每天像蚂蚁搬家一样搬了七千本之后,他再也搬不动了。遗憾的是,搬走的七千本书却不幸在轰炸中损失,剩下的部分反而幸存了下来。而丁村的经历恰恰相反,与前者的悲哀相比,丁村是幸运的。欧洲和中国的人们,应该多通过交流对话,体会对方的文化故事。“

中欧文化艺术交流联合会会长、布拉格中欧国际艺术双年展组委会名誉主席李祥旭说:“我在布拉格呆了24年,来到这个古老的村落非常高兴,作为双年展的主办方,我将积极配合策展人,把丁村的故事带来欧洲,让欧洲更了解丁村。”

摄影艺术家、艺术经纪人扬娜.纳斯柯德纳说:“欧洲也有很多老城,而在中国这样一个古老的村落,感受到他们抗拒了经济的浪潮,把这个小村庄保存下来,这是非常值得骄傲的。在西方很多人心目中,中国是一个高度发展的国家,但安静平和的小村庄这一面却不为人所知,希望今后有更多的欧洲人了解这样的中国。”

德国艺术家塞巴斯蒂安·海纳曾在中国生活和创作过一段时间,而这次的走访让他决心在中国再定居三个月专心创作:“我是个周游世界的艺术家,大城市常会让我有些迷失和怀疑,我觉得这是因为全球化浪潮和发展速度太快了。丁村是我们追寻心灵回归的好地方,作为个人,我们有个永恒的命题:我们从哪里来,要去哪里。我感到丁村会让我们重新获得能量,再次出发,走向世界。”

国家级非物质文化遗产晋作家具传承人曹运建从自己做古典家具的经验出发谈到中国的老家具先被西方人喜欢,之后才受国人重视,丁村没有被开发未尝不是件好事,让艺术家越来越认识到这是一笔物质和精神财富更重要。本地人身在其中感受不到的东西让艺术家有所借鉴是非常有价值的。丁村的优势不仅在建筑,更在于日常生活,没有被开发反而成了丁村的优势。

布拉格中欧国际艺术双年展顾问柳运宠则被丁村四百年的地上建筑和十万年的史前遗迹所我震撼,而热爱中国文化历史的外国朋友,让他们感到保护这份遗产的责任感。

最后,布拉格中欧国际艺术双年展创始人、组委会主席、艺术家李海旺向襄汾和丁村的领导、人民表示感谢,9月份布拉格中欧艺术双年展,一定会架起丁村和世界的桥梁。

在这承载着中国地缘文明的古老院落中,中欧艺术家们面对面的对话交流反映了来自不同国家地区,在地缘环境影响下不同的日常艺术思考。在讲述对中国村庄现状与日常艺术的同时,也展现了跨文化的视野与表达。揭示了艺术家和地缘性环境的关联,呈现由此而生的日常艺术思考,是生动具体的日常艺术与地缘生活的深度展现。

中国书画艺术研究会、北京乐林画院副院长邢力军赠送欧洲艺术家传统绘画作品

中欧艺术考察团受到临汾市文联邀请,前往临汾参与艺术交流活动,深入体验中国传统绘画、书法艺术。

欧洲艺术家现场体验中国书法

临汾市书法协会副主席张俊泽赠送欧洲艺术家书法作品

欧洲艺术家参观唐人居家具博物馆内的精品馆藏佛龛

应国家级非物质文化遗产晋作家具传承人曹运建邀请,中欧艺术考察团前往位于襄汾县东牛村的唐人居晋作家具生产基地参观。

在唐人居晋作家具生产基地院内观赏山西四大剧种之一的蒲剧戏曲艺术

中欧艺术考察团走进山西古城平遥,图为艺术家们在平遥古城墙前合影

中欧艺术考察团在山西平遥参观中国票号文化的代表日升昌票号

部分艺术家在晋中市级非物质文化遗产宝龙斋合影

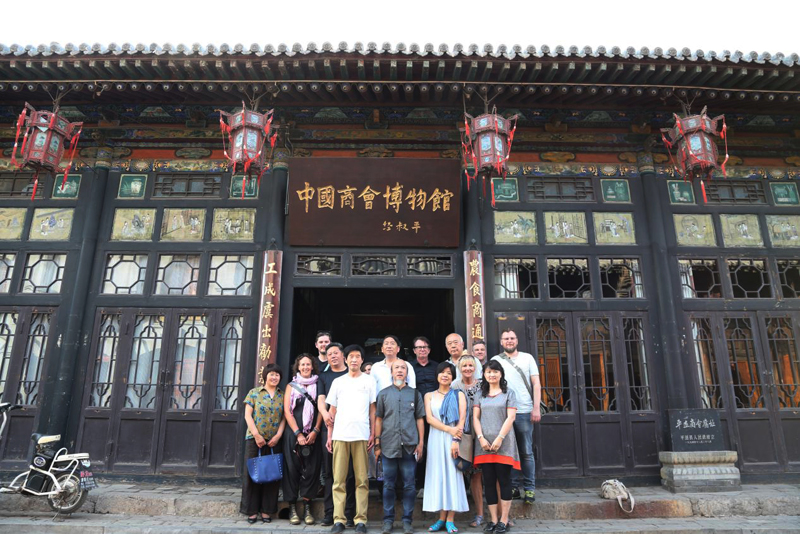

中欧艺术考察团部分艺术家在中国商会博物馆前合影 |