【布拉格中欧国际艺术双年展】“丁村艺术史”—从村庄的日常认识中国

丁村人

村庄,是人类具有普遍性的族群生存聚落,伴随着全球化发展的影响,村庄在中国正在成为消失最快的文化物种。村庄是中华文明活的载体,中国多民族村庄里的活态文化传统是文化多样性活的基因库。

从村庄认识中国的艺术,这是一个全新的“日常艺术史”视角。“丁村艺术史”进入双年展,是艺术回归日常生活的价值倡导。我们希望让艺术回到日常生活,回到普通人的生存情感中。

男女老少

地头

天塔狮舞

看社火

观音庙前

“丁村艺术史”作为本届布拉格中欧国际艺术双年展中的一个版块,以一个具体村庄活态文化的艺术传统进入双年展,是此届展览中最具独创性的一面。

本届双年展“地缘·日常”的主题,当代性在本届双年展包涵了更加多义、多元的时间文化内涵。中国是一个文化多样性丰富的国家,文化的多元性使日常生活呈现出非常大的时间文化差异。从城市到乡村,从长江、黄河源头的民族村寨到入海口的大都市,无论是围绕不同民族日常生存的农(牧、渔)业历法及其匹配的节日祭祀活动,还是村庄生活中正在淡化濒危的手工艺传统,村庄当下的日常性同样构成了日常中国的当代存在。

艺术的源起即深刻的关联着人类的生存,也关联着地缘性自然生态与更宽阔的生物生命世界。回到日常性去审视艺术,我们会发现一个更具社会学意义的艺术形态。当代中国的艺术不仅仅是专业艺术家多元化的实践,还有那些习以为常、代代相传的活态民间艺术和工匠传统,以及村庄里的艺术实践与生产。无论哪个层面的艺术创作,日常生活中的“现代性”都在激发岀当下性的文化张力。

“丁村艺术史”版块选择了 山西襄汾的丁村,丁村是中国著名的古村落,保存了较为完整的明清民居建筑群,同时也是考古发现的旧石器时代“丁村人”遗址地,“丁村人”的发现即有着深刻的历史意义。今天的丁村仍然是一个保持着村社活态文化的乡村,丁村代表了中国北方村庄的文化类型,也是著名的古村落旅游村。此届双年展呈现了丁村日常生活中的主要艺术类型,并邀请摄影师秦韬捷对丁村进行了日常生活的拍摄。同时,“丁村艺术史”作为一个中欧艺术家对话的课题,2017年5月双年展组委会与山西襄汾政府邀请欧洲参展艺术家和艺术史学者专家考察了丁村,并在丁村古民居院落进行了对话与交流。这是一次非常成功的活动,使我们看到了欧洲艺术家对中国乡村日常生活的关注和热情。让我们看到了源自不同文化背景中的日常,也看到了多元的日常中艺术并不是一个艺术的问题。

———— 乔晓光

炕头上的研讨会

老屋

麻将

做面花

织布

展览品—黑釉三系酒坛,生活用器

展览品—捣蒜工具,生活用品

展览品—神龛,祭祀神祇楼

展览品—雕花栏板,建筑装饰

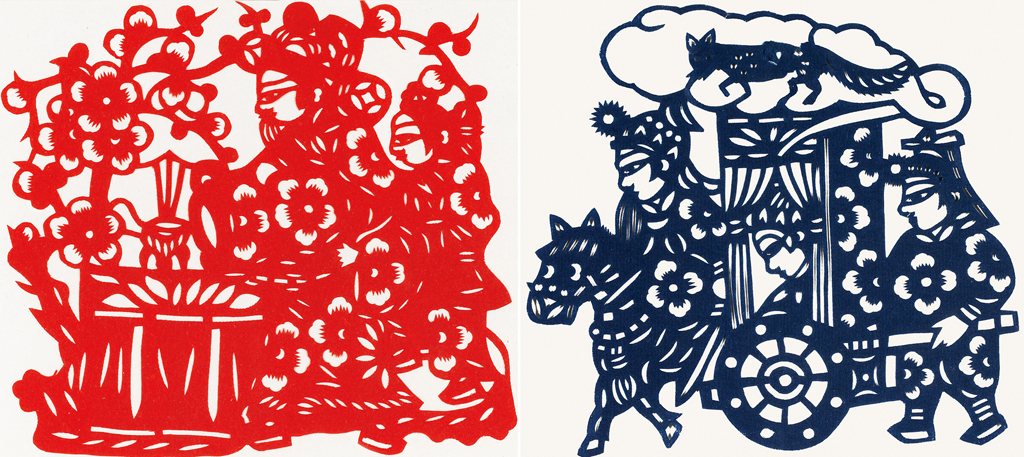

展览品—戏曲剪纸,贾福葵收集创作,曹可心复制

展览品—山西面花,五女拜寿,张建中、梁秋叶夫妇制作

展览品—绣球,民间手工用品

丁村建筑系列

丁村建筑系列

丁村建筑系列

丁村建筑系列

丁村建筑系列

丁村建筑系列

丁村建筑系列 以上丁村系列摄影均由摄影师秦韬捷拍摄提供 |